民族交往铸丹青之② | 《便桥会盟图卷》让你见识1400年前真正的孤勇者

来源:道中华

——经历了玄武门之变,即便只身面对突厥大军,那都不算事儿

李世民与房玄龄、高士廉等五人策马急驰,直奔长安以北渭河上的便桥。

在桥的北侧,东突厥十万大军正在等待他的到来。

这一天是公元626年的9月23日,渭河两岸秋色静寂。

在广袤的北方,草原由东向西,陆续进入枯黄期。对于游牧为生的突厥人来说,现在遇到了一个绝佳的南下进军时机——大唐的长安城里出了惊天动地的大事“玄武门之变”,在一片腥风血雨的杀戮之后,皇位易主。

就在十多天前,即武德九年八月初九(9月4日),李渊禅位于李世民,自己改称太上皇,李世民登基为帝。远在草原上的东突厥颉利可汗嗅到了长安城里动荡的气息,立即与侄儿突利可汗率十万骑兵袭击武功(今陕西武功县西北武功镇),长安城闻讯立即全城戒严。李世民先是命令行军总管尉迟敬德带兵在泾阳阻击,斩杀突厥一千多人。突厥的战术是绝不轻易攻击坚城,主力骑兵在城市间穿插,突厥随即进兵至高陵(今高陵县),前锋直抵渭河北岸,一路打到距长安只有40里。

颉利派部将执失思力为使者,进入长安试探虚实。没想到李世民不上他的套,果断地把执失思力扣下,不让他回去通报长安情况。李世民决定冒险亲自驰骑至渭水边迎敌。

尚书左仆射萧瑀见李世民仅带五骑出城,上前制止。李世民告诉萧瑀,突厥已经窥探到了大唐内部出现了矛盾,我又是刚登上皇位,如果闭门不出,将大大助长敌人的来势,以为我不敢抵抗。(突厥所以扫其境内,直入渭滨,应是闻我国家初有内难,朕又新登九五,将谓不敢拒之。)李世民知道必须迎敌于河畔,毫不示弱,大唐的安危在此一举。

其实,此时李世民的心神并没有完全放在东突厥的这次兵临城下之上。六月初四庚申日(7月2日)所发生的一切不断在他眼中浮现。就在黎明时分,长安城太极宫的北宫门玄武门附近,李世民亲手射杀了兄长太子李建成。皇太子李建成和四弟李元吉没有料到这里会有埋伏,更想不到亲兄弟会下如此狠手。再没有比骨肉相残更令人胆寒的事情了。所以,李世民这次的出击迎敌似乎带有一种自我救赎的心境。

李世民对紧紧跟随的五位臣子说:事情发生得很突然,突厥人这么深入边界,自己也会有所惧怕,要是打就一定打败他,要是和就得结成牢固的同盟,制服突厥(事出不意,乖其本图,虏入既深,理当自惧。与战则必克,与和则必固,制服匈奴,自兹始矣)。李世民号称马上皇帝,在隋末争夺政权的战争中,经常亲自上阵冲锋,带着麾下玄甲骑兵,一次次上演贯阵的战术奇迹,冲乱敌军阵脚,取得大胜。今天到西安碑林博物馆,会看到著名的昭陵六骏石刻,就是他当年的坐骑,其中,拳毛騧、青骓和什伐赤三匹马的身上中了很多箭矢,可见当时战况之激烈凶险。碑林博物馆的六骏里,飒露紫和拳毛騧两个是仿品,真品现藏美国宾夕法尼亚大学博物馆,是1914年被打碎之后盗运到美国的。

昭陵六骏·拳毛騧。(图片来源:西安碑林博物馆官网)

昭陵六骏·青骓。(图片来源:西安碑林博物馆官网)

昭陵六骏·什伐赤。(图片来源:西安碑林博物馆官网)

当李世民隔着渭水与突厥大军对峙的那一刻,颉利可汗看到了一个真正的浑身是胆的孤勇者,他没有料到大唐皇帝李世民竟然只带区区数骑就敢来与10万大军对阵。李世民责备其背弃盟约。颉利的心理动摇了,他没看到自己派出的使者,而是看到唐朝的军队陆续开来,旌旗蔽天,军容整肃,他已经失去了一战的勇气,转而向李世民请和。于是双方在便桥上杀白马盟誓,颉利引兵退走。李世民便桥会盟,以心理战术不战而屈人之兵,又能忍辱负重,以和为贵,唐人编的《贞观政要》卷九《论征伐》中将此事置于首位。唐人和后世都为唐太宗歌功颂德,会盟的具体内容没有记载,有史料称当时李世民把长安的府库掏空赔付给突厥,才令其退兵。

说起来,李世民与颉利可汗已是老对手。

突厥是继匈奴、鲜卑、柔然之后统治塞外草原的古老民族。文献记载始于《周书》,说突厥曾役属于柔然,因为擅长冶炼技术,得“柔然铁工”之绰号。至酋长土门时,部落逐渐强盛起来。西魏废帝元年(552),土门终于掀翻了柔然,建立突厥汗国。至西魏恭帝二年(555),木杆可汗完全消灭了柔然势力,从而控制了北方大草原,建牙庭(都城之意)于鄂尔浑流域的于都斤山(今蒙古杭爱山的东支),其疆域东至今辽河流域,西达里海,南至沙漠以北,北至贝加尔湖。至此,突厥雄踞北方大草原,对中原王朝构成巨大威胁。

正当突厥兴起之时,其南邻北齐和北周纷争不断,不得不主动与突厥和亲,结以为援。其时北周每年送给突厥缯絮锦彩十万段;北齐“亦倾府藏以给之”。北周末至隋初,突厥贵族在汗位继承问题上产生内部矛盾,隋文帝采取长孙晟“远交而近攻,离强而和弱”的政策,行离间之计,遂使突厥诸可汗之间相互残杀,并于开皇三年(583)分裂为东西两部,东部称东突厥或北突厥,西部称西突厥。

隋时期全图,可以看出东西突厥的势力范围。(图片来源:谭其骧主编《中国历史地图集》)

分裂后,东突厥弱,西突厥强,前者常受后者胁迫。东突厥只好改变与隋为敌的态度,遣使称臣。在隋的支援下,屡败西突厥,由弱渐强。契丹、奚、室韦、铁勒、高昌、吐谷浑等也先后被东突厥所控制,进而达到前所未有的强盛局面。隋末农民大起义中,北方各支起义军纷纷与东突厥建立联系;北方各地武装割据势力也与东突厥勾结。连唐高祖李渊起兵反隋之后,也不得不向东突厥称臣。

至唐初,颉利可汗即位,屡屡向唐发动战争,屡次侵扰关中。唐高祖在众臣建议下甚至都有了迁都的打算,最终被李世民劝止。武德七年(624)八月,颉利和他的侄子突利二可汗入寇原州(今宁夏固原)。李世民屯兵于邠州(今甘肃宁县),与颉利所率万余骑对峙。李世民使计离间叔侄二人,成功逼退了突利,随后迫使颉利遣使请和。这样,又安定了两年时间。到了626年9月,颉利打探到大唐内部起了夺位之争,趁机来犯,结果再一次懾于李世民的威势,不敢前进一步。

唐太宗与东突厥在便桥边的这一次会盟永载史册,也成为此后画家们的创作主题。

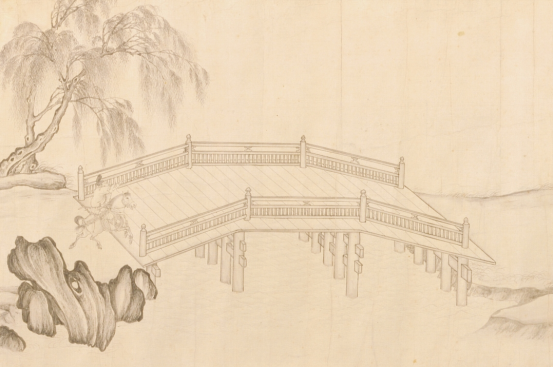

现藏于北京故宫博物院的《便桥会盟图》,纵36厘米,横774厘米,为纸本白描长卷,是元代画家陈及之唯一传世之作。

全图共绘246人、180匹马和5头骆驼,堪称元代绘人马最多、场景最宏大的历史画卷。全卷可分为三大部分,各段之间互有联系。

翻开卷首,大漠浩瀚,一片荒瑟之景。从逶迤的山沟里涌出一支马队,缓缓“之”字前行。最前面的骑手执一面圆月旗,引导本队追赶前面的另一支马队。队伍逐渐拉开少许距离,马上骑手个个激昂亢奋,画中第一个高潮出现了——马术队的骑术表演和马上乐舞。

马上仰身

马上倒立

马上调鹰

二人蹬里藏身

马上蹬人

站马弄丸

细看表演项目多样且新奇,有“女子站马执盔”“马上调鹰”“马上仰身”“马上倒立”“二人蹬里藏身”“马上蹬人”“二女站马弄丸”。

站马吹笛

站马击鼓和站马打板

站马击鼓和站马打板

再向前看是马上乐舞,依次为“站马吹笛”“站马打板”和“站马击鼓”“二女站马演安代舞”“献鞍加登杆倒立”。

“献鞍加登杆倒立”被围在中央,一个个子矮小的人倒立在杆上,这支杆子平摆在倒立于马鞍上的人的脚掌上。这是一个近乎于现代的高难度杂技表演。演出中,骑手们还做着各种幽默逗趣的表情,演完节目的骑手舒臂作放松运动或俯马小憩。

表演结束的骑手放慢速度,聚拢在一手执大旗者身后,作为第一个高潮的收场。画家在此后稍留空白,便进入了第二个运动高潮:打马球。

骑手们两两相伴,催马向前。他们手扬球杆,也指向前方。四名骑手围成一个小圈,正用球杆勾抢马球。至此,为第一段的结束画上了一个大大的句号。

走出沙碛地,一片针叶林撑开了画卷的纵向视野。一棵一棵的塔松由近及远,构成平林漠漠烟如织的画境。下底边渐起的土石坡引带出两丛杂树,其间露出髡发的骑手,三三两两,呈停滞状态,似乎正在谈论前方发生的重大事件。

树下坡边时隐时现几个散兵游勇,有的独自溜达,有的神情沮丧,有的在闲谈。这些人与马术马球队伍的精神状态迥然不同。扭转向上的古松,虬然有力,微微倾向左方,一块巨大完整的石块平卧在前,舒缓拢起的石纹把观者的视线继续向上接引。

紧挨着的平地上出现了两群突厥人。显然前面的一群是首领及其随从,后面一群是马夫牵着战马。领首一人双膝跪倒,双手抚地,他就是突厥首领颉利可汗,在群臣簇拥下,等待在桥头,跪迎大唐皇帝李世民。

颉利望着前方,一脸愧色,头巾缠裹着他的脑袋,掩饰不住忐忑的心情。周围侍臣散乱地伫立左右,有些失魂落魄。有的执旗,有的打扇,有的吹曲,还有的在袖手观望。后一群中的仆从则努力管束住马匹,以免惊扰主帅。

一名大唐探马纵骑踏上便桥,手中握着的马鞭直指向突厥阵营,高声通报大唐皇帝的驾到。

在他身后,前后两支严整的导旗队伍缓步前行。随后,五马挽一龙车,李世民端坐在伞盖之下,仅从侧脸即可见他神情威严的样子。他的车辇刚刚穿过巨石峥嵘树木茂密的山坡。林木深处,旌旗在树梢间飞扬,暗示着浩浩荡荡的唐朝军队正向桥边行进。

《便桥会盟图》卷尾有作者一行小楷:“祐申仲春中浣富沙竹坡陈及之作”,另钤一朱文方印:“竹坡及之戏作”。查遍历代年号,全无“祐申”二字。有专家认为这是年款的缩写法,即将年号和干支纪年的尾字合并,“祐”字就是年号,“申”字是甲子,历史上这两字相遇的年份集中在宋、元两朝:北宋元祐壬申(1092)、南宋淳祐戊申(1248);元代延祐庚申(1320)。综合全卷的笔墨风格、年款名款的书写方法等诸方面因素,此“祐申”最大的可能性是元仁宗时期的延祐庚申。这种年款的书写方式在书画史上尚属孤例。作者如此落款大概是要避其家讳中的“延”字或“庚”字。“仲春中浣”表明了该图绘于祐申年(1320)的二月中旬,说明这件作品创作于元仁宗在位的最后一年。

自幼深受儒家文化熏陶的元仁宗(1285-1320)在位九年,大力矫正元武宗弊政,采取崇儒学、拜孔子的国策,使朝野的文化、艺术在他统治时期(1312-1320)得到了充分的发展。皇庆二年(1313)十一月,他恢复了元初废止的科举制度。为进一步笼络汉族文人,元仁宗即位伊始便召回了曾受元世祖忽必烈格外赏识的汉族士大夫赵孟頫,赐以高官。另有王振朋、李士行等画家相继得到了宠遇。仁宗一朝,画坛名家辈出,如宫廷画家商琦、李肖岩、任仁发等人均在这个时期达到了个人艺术的盛期。这些文人画家和宫廷画家还促进了皇家的艺术收藏活动。仁宗皇姊大长公主祥哥剌吉倾心于书画收藏,与汉族大臣多有唱和。朝中的艺术热潮与民间的绘画热情相互交融,彼此互进。这一时期也是民间绘画的上升阶段。完工于泰定元年(1324)的山西洪洞霍山南麓水神庙壁画堪为中国古代壁画史上的典范。而始建于元初后被搁置的山西永乐宫壁画工程也在仁宗朝重启,至明初,持续107年后最终完成。

元仁宗孛儿只斤·爱育黎拔力八达(1285年-1320年)

可以说,长幅巨制《便桥会盟图》卷绘制在仁宗朝不是偶然的,仁宗朝为画家提供了优裕的绘画条件,使得画家们可以安心创作。那么,陈及之是不是宫廷画家呢?从目前留下的资料看,无法考证。陈及之的画艺水准之高却是毫无疑问的。他汲取文人画的笔墨,参照南宋院体绘画和民间绘画的技法,捕捉住了属于他那个时代的民族特征和民族活动。他的人物造型丰富多姿,人物神态很少雷同,不少人物还具有鲜明的个性特征。他的线条结构简洁明了,用线转圆舒畅。衣纹行笔多用钉头鼠尾描,线条的浓淡粗细变化自如,方圆刚柔转换自然,属于元代白描的上乘佳作。

公元626年九月,唐太宗于便桥边与颉利可汗媾和后,立志雪耻。又过了四年时间,即贞观四年(630),唐军大举讨伐东突厥,穷追不舍,终于生俘颉利,余部纷纷请降,东突厥汗国灭亡。唐王朝十分重视这次胜利,在宫中设宴大举庆贺,太上皇李渊亲弹琵琶,皇帝李世民随乐起舞,父子间因玄武门之变而产生的隔阂似乎一扫而光。李渊高兴地说:“这下总算洗刷当初对突厥称臣的耻辱了!”

白描长卷《便桥会盟图》保存了陈及之在这个世界留下的唯一痕迹。如果没有这卷画,陈及之便从美术史的长河中消失了。陈及之以他的画笔,在元朝回忆大唐气象,重现中华大地上民族交融的过往。

(本文仅代表作者个人观点,不代表平台立场。)

[1]尤中《中华民族发展史》第一卷 云南出版集团,2007

[2]邱久荣《古代民族志——突厥的兴衰》

[3]《众生百态——故宫博物院藏历代人物画特展第三期》故宫出版社,2022

[4]余辉 “陈及之《便桥会盟图》卷考辨 《故宫博物院院刊》1997年第1期

[5]樊波《中国人物画史》江西美术出版社,2018年

王建南,艺术类畅销书《听懂一幅画》作者。本职英语教师,业余从事艺术传播工作,多次策划和主持公众艺术教育活动。常年为《北京青年报》“北青艺评”栏目、《北京日报》“艺术品鉴”栏目、《人民日报海外版》撰稿,至今已发表了近两百篇有关国内外各类艺术展览推介及艺术评述文章。

京公网安备 11010102003744号

京公网安备 11010102003744号